气冷式航空发动机汽缸——一个革命性的历程

作者:George Genevro

翻译:艾金达贸易有限公司

第一部分 从过去说起

航空发动机该采用液体冷却还是空气冷却方式?这个争议已存在了一百年了,并且毫无疑问,只要活塞式发动机依然是飞机的动力装置,这个争议还将继续下去。但是,这种提问方式是有误导的。因为从发动机排出的多余的热量最终被传到大气中。在液体冷却方式中,冷却液可以是水、巳二酸乙二醇,或是二者的混合液,或是其它曾经试验过的和正在寻求的液体。它的最基本目的就是将热量由汽缸体和顶部传递给散热片,而空气作为真正的冷却介质,则从散热片中流过带走热量。无论是从前还是现在,液冷方式的支持者都坚持这种方式有一定的好处和操作方面的优势,比如冷却时发动机的偶然振动减少,能引导专门的冷却液流到汽缸顶部的关键地方,比如说排气阀支座和引导区,散热片可以灵活布置,发动机的刚度更高,还可以选择设计相对较小截面积的机身,使得可以再容纳一个强大的引擎。不论这些优势是真的还是想象出来的,它们都要以一定的代价换取。选择液冷方式,就不得不增加重量,同时在战斗中受损的可能性也加大,并且也大大增加了系统的复杂程度。

从怀特兄弟成功的那次历史性飞行前开始,除了一些重要的机械部件,化学和热力学方面的改进外,发动机“液冷”的概念基本上没有发生变化。一般来说,有些人采用直接地将多余热量从发动机传到空气中的方法。这种方法看起来简单,但要经过一个相对曲折的、困难重重的过程。此外,飞机设计方在设计高效率气冷引擎时为延长关键部件的使用寿命,需要设计有效的发动机舱进气道、对进气道内和汽缸外围进行全面的空气动力学研究、解决大量的金属材料及其它的问题。有许多问题需要定夺,比如说汽缸的结构安排、阀门的位置和开启、每个汽缸上阀门的数量和热量在燃油与空气间的分配比例等等。因为在大部分的工程项目中没有现成的信息能在决策时给予帮助,经常会做出错误的决断,从而导致一些可能成功的发动机项目遭厄运,并且极大的拖延了其它进程。这种境地可谓如履薄冰。

从过去说起

内嵌V式发动机。由于没有必要使用第二种热传递手段,气冷式汽缸在概念上讲总是与自重轻和结构简单这些特点联系在一起。超前的发动机设计者们很清楚这点。Glenn Curtiss于1908年用在“六月虫”号上的“V-8”便是当中早些成功的一例空气冷却的航空发动机。它反映了那个时代的技术,共用一个整体式顶盖的各独立汽缸是由灰口铸铁制成,并且有着宽大的肋片。选用灰铸铁作汽缸材料在那个时代是合理的。它的加工和耐久特征是广为人知的,因为那时这种材料已经被广泛用于制造各种类型的发动机。Curtiss毫无疑问知道铝有较好的传热性能,但它被广泛应用仅有25年时间,并且还没有开发出能制造密度大、高强度和导致热性好的合金。另外,铝制的汽缸必须要有一个铸铁或是钢制的外壳,青铜或铸铁气阀导管,还有阀座密封圈。这会大大增加发动机结构的复杂性。Curtiss毫无疑问也知道深且密排肋片的作用,尽管所使用的材料与铸造技术,特别是铸造用的铸模和一些核心部件的制作技术还没有发展到能够连续铸造出质量可行的汽缸。欧洲的设计思路依据材料和发动机轮廓,倾向于上述方法。法国的Renault于1909年引进了铸铁汽缸、整体式顶盖的气冷式V8发动机。不断尝试提高输出功率给发动机带来了严重的冷却问题。只有使用了发动机自身带动的散热风扇后,这个问题才得到部分缓解。在一战期间,大版本的V-8和V-12型Renault发动机试制成功,并且在法国和英国皇家飞机厂制造。除了尺寸大外,这种发动机还有排气阀寿命短、耗油率高的缺点。引用一位作者(L.J.K.Setright)的话:这种发动机工作在热力灾难和机械灾难之间的一条线上。

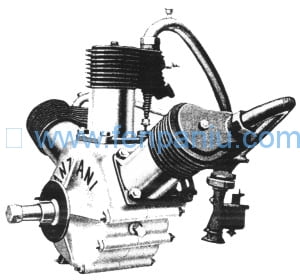

1909年被一些航空史学家称作“真正的有动力飞行年”。在这一年,布莱里奥特用气冷的三汽缸风扇式发动机“Anzani”做为单翼机的动力,经过壮丽的37分钟飞行穿越了英吉利海峡。这 种不寻常的发动机采用了铸造的气冷式汽缸,凸轮控制的排气阀,压力式进气阀,由轻质弹簧保持关闭阀门,并且在活塞的冲程里由较高的外界大气和较低的汽缸内气压间的压力来开启的。令人惊呀的是,这种进气阀的设计曾在早些的发动机如Anzani中应用,而且那个时代所有的汽车的进气和排气阀都是用凸轮操纵的。另一方面,它可以在每个汽缸上省去一个推杆和一个摇杆,同时简化了凸轮和减轻了重量。

转子星形发动机。一战中广泛使用战斗机使用了转子星形发动机,直接风冷成为了设计者自然的选择。当时有足够的加工能力来生产汽缸,主要的部件是由合金坯体和锻件加工成,而非铸造。而材料则多半是由低到中碳钢与那一时代较流行的镍的合金。第一台法国著名的50马力的“守护神”号转子式发动机于1909年试飞成功。转子发动机的单位重量功率大于其它类型的发动机。这引起了发动机设计者的注意。为满足军队的需要,德国、法国和英国制造了大量的转子式发动机,还有一些是美国在与法国达成授权协议后制造的。接近一战尾声时,虽然还设计和试验了一些双行十八汽缸的发动机,但这些发动机会不会用在航空上是令人怀疑的了。

一战中老式的Le Rhone星形发动机气缸由整块的钢锭机加而成,它有着间隙很小的散热鳍片,单摇杆连接着半联控轨道系统的凸轮环和曲轴,同时控制着进气和排气。

具有代表性的一战中的战斗机转子发动机在最大功率状态时转速达到了1200rpm,并被装在发动机罩内。从那时起,加工的相对较浅的汽缸鳍片就适用于散热了。汽缸壁相当薄,而顶盖通常是不可分割的,这样就有了一个较清洁,简单和轻便的结构。由于转子式发动机没有排气集管,当顶盖上的排气阀打开排出含有大量蓖麻油的气体时,气体直接被排入了发动机罩内的大气里。Nieuport和Sopwith等飞机的牵引装置就用了这种机罩。由于无法将滑油池或是任何一种润滑回收系统与引擎合为一体,所以润滑系统不可避免地成为了一种损耗型部件。

虽然转子星形发动机对于一些特定用途如军队非常合适,但对于民用却不适合。到一战结束时,它就已经过时了。它的主要缺点之一是飞机产生的陀螺力对许多飞行员构成了一大挑战,甚至对一部分飞行员来说是死亡——当操纵飞机转向时。转子发动机的另一个明显缺点是它的气流阻力损失相当高,因为发动机的旋转运动产生了气体阻力。一战之后,尽管剩余的转子式发动机仍然可以使用,但无法将它改为稳定的星形发动机,因为除了汽缸是在空气中高速移运动的,否则气缸顶盖和排气阀得不到充分的冷却。现在,转子式发动机的行家只有那些对一战中的飞机做修复的人和尽力证明它的存在的制造者们。

稳定的星形发动机

A. H. Gibson和Samuel D. Heron教授为英国皇家空军研发的气缸,有着水银冷却的排气阀,注意这些特殊的弹簧。

到一战的中期,一些英国的发动机设计人员就已经得出一个结论:稳定的星形发动机结构显示了一种军事和民用上都可行的发动机发展方向。同时,英国海军也对这种气冷式发动机表示了支持。因为他们相信,这种发动机在给定的输出功率下有更轻的重量,维护容易,并且较少受战斗损失的影响。常在水面上飞行的单发战斗机飞行员也会对这种飞机感兴趣的。很凑巧的,美国海军的策划人员和飞行员早在1920年也得出了同样的结论。虽然当时人们也对30年代和40年代早期的液冷式发动机如试验中的Lycoming XH-2470和Pratt & Whitney XH-3730(一种24汽缸套筒式滑阀引擎),但它们都历时较短。美国海军中气冷式星形发动机在二战中占了绝对优势,并且超过了活塞式发动机飞机。

在一战中,英国军事策划者和其它人都预料到了军民两用的发动机需求。他们还得出了一个结论:铸造技术制造的发动机已经不能满足需求了。做为英国第一大航空研究机构的英国皇家飞机制造厂(后来称为“皇家航空研究院”)被授命研究设计新的汽缸,A. H. Gibson和Samuel D. Heron教授被聘请。他们两人几乎对气冷航空发动机的发展做出了深远的影响。他们都知道铝有较好的导热性,于是决定汽缸顶盖和汽缸筒散热片使用铝铸件,汽缸筒的磨损面采用铸铁或是钢套筒。顶盖与缸体间螺栓卯接方式被取消了,因为在使用中有可能发生垫圈失效和渗漏事故。在美国,Kinner, 这种事情是报警器和其它小半径的制造商从不会忽视的。到1918年,Heron和Gibson已经设计、制造和试验过了一种两端开口的机床、加工的钢制筒体。这种筒体的上端有外螺纹,下端有安装凸缘。它的顶盖是生铝的,内腔加工有螺纹,并装有阀座密封圈和气门导管。顶盖的内螺纹中径比汽缸筒体的外螺纹稍小一些,使得顶盖必须在装配时先加热。这样使得汽缸在工作温度下的连接比较安全,同时多余的热量也可以被散出。如果不究细节,在概念上来说,现代气冷式发动机已经出现。但不是每个人都同意这个说法,很可能因为“非此地发明”综合症在一些公司里相当流行。

一些英国的气冷式发动机制造者显然没有认识到Gibson教授和Heron先生带给他们的天才创意。他们使用被称作“泥敷剂”的顶盖设计方法来铸造气冷式汽缸。这种汽缸由一个钢坯加工而成或是锻造成一个一端平坦的、为阀门座而开孔的筒体,在不幸的ABC式汽缸中就和了这种方法。早期的Bristol Jupiter发动机(原宇宙号)顶盖是“泥敷剂”式的。它装着带有平行阀杆的四个阀门,其中两个排气阀位于汽缸前部,两个进气阀位于尾部。四个小的阀门而非两个大的这种设计,大概基于小阀门可以在较低的温度下长期工作这种说法。推杆、摇杆臂和阀门弹簧是外露的,并且有些部件比如摇杆臂轴承是要有频繁的润滑。

用于联结阀口、气门导管和摇杆支座的生铝顶盖用螺钉或柱螺栓固定于钢筒顶部。因Jupiter发动机的顶盖散热面积非常有限,从燃烧室到空气的热量传达递状况非常差,并且顶盖需要频繁而反复地嵌入到汽缸上。虽然这种结构的发动机被很广泛地用于英国和其它欧洲的许多飞机上,它并不是令人满意的。Jupiter发动机还被许可在其它一些国家制造。因为不良的排气阀冷却和相对过短的阀门寿命一直以来是它的令人恼怒的问题,尖酸刻薄的Sam Heron一度称Jupiter消耗的阀门应是每小时按磅计的,并不是以磅为单位的每小时每马力多少燃油。

在二十年代,Jupiter发动机走向了集约式发展。部分由于Jupiter IV上进行的轮增压装置试验和1926年齿轮式增压装置的引进,泥敷剂式的机盖很明显地表现出了它的不足。Bristol最终放弃了泥敷剂式顶盖设计,将它改为一种Gibon/Heron式汽缸的变体,保留了每个汽缸四个阀门的结构,但在每个单斜顶燃烧室里加装斜置气门。顺便提一下,Bristol星形发动机的提升阀是所有制造过的发动机中唯一的每个汽缸有四个阀门的。在奇特地混合了新的和老的技术后,二战时的Bristol星形发动机比如Mercury有着部分外露的摇杆臂和铝锻造的顶盖上的阀门弹簧,顶盖上还有着机床加工的散热片和钠冷却的排气阀,它还有锻造的铝制活塞。